1,2歳児室内活動

気温が高い日が続き、室内で活動する時間が増えています。1歳児は指先を使った遊びが大好きで、小さい穴にストローや棒を落として遊んだり、月齢の高い子どもは紐を積み木の穴に通したり、台紙の色を見て同じ色の洗濯ばさみを留める玩具に夢中になって遊んでいます。4月はまだ物を握る等大きな動きの遊びでしたが、目と手の協応ができるようになってきたので、現在は物をつまむ動作や洗濯ばさみの開閉も上手になってきました。自分のやりたい玩具を選ぶようになり、「〇〇やりたい!」「やる!」「やらない」等、はっきりしてきました。2歳児はボタン留めやタオルを洗濯ばさみで留めて干したり、5段階のぺぐさしを色別や高さの順に並べたり、どの子どももじっくりと活動に取り組んでいます。子どもが何かに取り組んでいる時は、あまり近くで声掛けをせず、大人はじっくりと観察することが大切です。そうすると、どこまで自分の力でできるのか?どの部分が難しくて困っているのか?がよくわかります。難しいところは少しお手伝いをし、できるだけ子ども自身が自分の力でやり遂げられるように見守っていくと良いでしょう。

5歳児和太鼓練習

5歳児は毎週和太鼓練習を行っています。初めはバチ遊びや基礎打ちの練習から始まりました。5月から本格的に曲太鼓「エビカニクス」を練習しています。自分の背丈より大きい宮太鼓を担当し力強く叩いたり、平太鼓は人数が多いので、みんなで声を出してリズムを言いながら叩いていました。締太鼓は曲は一人で担当するので、少し不安な表情をしていますが、しっかりとリズムを覚えて叩けていました。それぞれ太鼓によってリズムが違うので他のリズムにつられてしまう様子も見られますが、曲に合わせて少しずつそろってくると、子ども達の意欲も増し自信につながっていきます。今は9月の桔梗の会(敬老会)での発表を目標に、みんな頑張って練習に励んでいます!

マリア祭

5月24日(土)、保育園では幼児クラスの子どもたちがマリア祭を行いました。5月はマリア様の月であり、11日は母の日もあったので、マリア様と大好きなお母さんに感謝の気持ちを込めて式を行いました。子ども達は登園すると「大きな花を持ってきた!」「ピンクのガーベラにしたんだ!」等、マリア様にお捧げする花を手に、嬉しそうに教えてくれました。4月下旬から本格的にマリア祭の練習が始まり、5歳児は旗パレードを毎日練習しました。振りや体形移動など覚えるまでは何となく不安気に行っていた子ども達ですが、毎日練習を積み重ねてきたおかげで、今週は歌を歌いながら踊る余裕もでてきました。本番はお母さん、お父さんに見てもらえる嬉しさで、堂々と踊ることができました。式の最後には亀有教会の神父様に祝福をしていただき、子ども達やたくさんの保護者の方と一緒にマリア祭をお祝いすることができました。

1,2歳児食育活動

5月の食育活動で1,2歳児はたけのこの皮をむいたり、給食で食べるキャベツはがしを行いました。1歳児は保育士と一緒に1枚1枚キャベツをはがし、それを小さくちぎりました。まだ丸ごとのキャベツを目の前にすると怖くて手が出ない子どももいましたが、ビリビリ~とちぎっって楽しそうでした。また、たけのこに触れて皮をめくったり手に持って満足していました。

2歳児は丸ごとのキャベツを持って重さを感じたり、1枚ずつ上手にはがすことができていました。たけのこは細長いので、机に立ててみたり、持ち上げて長さを楽しんだり様々でした。普段遊ぶ玩具ではなく、実際に本物に触れることはとても大切です。感触の違いや重さの違い、長さの違い、野菜のにおい等、子ども達は自分の手で触れ、観察しながら五感を十分に働かせています。幼児のような調理活動はまだ先ですが、ご家庭でも色々な食材の名称を知らせながら、子ども達が触れる機会がたくさんあるといいですね。

こどもの日の集い

今日は5月5日の子どもの日をお祝いして、子どもの日の集い(月の集会)を行いました。1歳児は初めての集会でしたが、みんな泣かずに椅子に座って参加できました。園長先生の話の時、1歳児にはまだ難しい内容でしたが、数名の子どもたちは真剣なまなざしで園長先生の顔を見て聞いていたので感心しました。お楽しみは職員によるペープサート「こいのぼりさんのさんぽ」を見ました。こいのぼりや動物が出てくると指をさして楽しそうでした。給食は子どもの日の特別献立で、お子様ランチ風にワンプレートでこいのぼりご飯が盛り付けてありました。3歳児は配膳の前に、「せんせい、きょうはスイカなんだよ!」と真剣な表情で教えてくれました。「スイカなの?楽しみ~」と言うと、嬉しそうにニッコリ笑っていました。いつもと少し盛り付け方が変わるだけで、子ども達にとっては特別感があり、食欲も一段と増して楽しい雰囲気で食卓を囲むことができます。

4.5歳児春の遠足に行ってきました!

本日5月9日、4.5歳児は春の遠足で荒川遊園に行ってきました。朝は曇り空でしたが日中は気温が上がり、遠足日和となりました。昨年は雨で中止になってしまったので、2年ぶりの荒川遊園でした。ふれあい動物コーナーを予約していたので、モルモットを抱っこしたりウサギやヤギ、羊に触れて楽しそうでした。モルモットを膝にのせるとみんな「あったか~い!」と言い、生き物の命を直に感じることができました。ヤギのコーナーには塩分補給のために塩の塊が設置してあったのですが、それに興味を示す子ども達。「なんでしおなの?」「だれがなめるの?」「かたいね」と疑問に思ったことを飼育員さんに質問していました。それで終わらないのが子ども達。自分の手で塩をこすって臭いをかぐと、「くっさーーーーい!!」と大笑い。ヤギや羊も塩分が大事なのだと楽しんで学べました。乗り物はまめ汽車と観覧車にのったり、大型滑り台で思いっきり身体を動かして遊びました。待ちに待った昼食も、互いに弁当を見せ合いながらモリモリ食べていました。帰りは「ねむい・・・」「足が痛い・・・」と言いつつ、「今日は楽しかったね」「また行きたいね」と話していて、子ども達にとって思い出に残るよい一日になりました。

イースターのお祝いをしました!

4月20日(日)、カトリック教会ではイエス・キリスト様のご復活(イースタ)のお祝いがありました。保育園でも21日(月)にイースターエッグ探しを行いました。1歳児は初めてのたまご探しだったので、保育室に隠しました。いつもと違うものが棚にあるのを見て、「さわっていいのかなぁ~?」という感じで、たまごを見たり保育士の顔を見たり・・・。2歳児はクラス前の花壇や芝生に隠してあり、「みつけた~!」「がんばるよ~」と嬉しそうでした。3歳~5歳児、そして3月に卒園した子ども達14名も参加し、順番にたまごを探します。園庭のあちらこちらに隠されていて、たまごを見つけると「アレルヤ!」と元気にお祝いの言葉を言い、みんな嬉しそうでした。5歳児は1年生との交流会を行い、ランドセル姿を見たり学校の話をたくさん聞いて期待を膨らませていました。

少しずつ遊べたよ!

4月1日から入園した1歳児の慣らし保育が始まりました。初日から雨で園庭に出られなくて残念でしたが、昨日は泣いていた子どもたちも今日は2,3名ずつ保育士と一緒に牛乳を飲みました。まだ殆どの子どもは嫌がっていますが、自分でコップを持って飲める子どもも3名いたので、少しずつ味に慣れてくれたらいいなぁと思います。その後は匍匐室でボールや楽器、ぬいぐるみ、玉落とし等の玩具で遊びました。保育士の動きを目で追って真似して遊んだり、保育士にだっこされながら他児の様子を見たり、名前を呼ばれると振り向いて笑顔を見せたり、少しずつ保育士にも親しみながら遊べるようになってきました。また戸外遊びが始まると、どんどん歩行も安定し散策活動も増えていくので、これからの成長が楽しみです。

卒園式・進級式

3月19日(水)、卒園式が行われました。朝から外は雪景色で、3、4歳児は「卒園式終わったら、雪だるまつくれるかなぁ~?」とワクワクしていました。今年度は16名の子ども達が保育園を巣立っていきます。乳児の頃はコロナが流行していたため、行事も保護者の参加はなくし、縮小して行う等、大変な時期でした。そんな中でも卒園児は元気に登園し、日々の園生活を満喫してきたことと思います。4月からは6校に分かれてしまいますが、またさゆりっこ交流会(卒園生の集まり)で会える日を楽しみにしています。そして、今日は在園時が数日前から楽しみにしていた進級式です。保育園では4月を待たずに卒園式後に進級式を行い、新しい環境や職員に親しみ、安心して園生活が送れるようにしています。いよいよバッチ授与になると、一人ひとり名前が呼ばれ、園長先生から一つ大きくなったクラスの新しいバッチをいただきました。1歳児は「ありがと!」と言ったり、まだ言えない子どもは頭を下げて気持ちを伝えていました。2歳児以降は自分の名前が呼ばれるのを楽しみに待ち、目をキラキラさせながら前に出てきました。両手でしっかりとバッチをいただき、「ありがとうございます!」と元気にお礼を伝えていました。その後は卒園と進級をお祝いして職員が2チームに分かれてタンバリン演奏、和太鼓演奏を披露しましました。子ども達が楽しそうに職員の演奏を真似して両手を動かし、嬉しそうに観てくれていた表情が印象的でした。

小学校に行ってきました!

今日5歳児は、1年生との交流で東渕江小学校に行ってきました。旧校舎は取り壊しで工事中のため、綾瀬に移転した学校までスクールバスに乗っていきました。バスの中では遠足気分でウキウキの子ども達。隣の席の子どもとしりとりやじゃんけんゲームで楽しそうでした。学校につくと1年生が迎えに来てくれて、各学年の教室や保健室、図工室、音楽室など、5歳児1人に2人の1年生がつきっきりで丁寧に説明してくれました。保育園を卒園した1年生がいたので、少し緊張がほぐれた子ども達。教室では学校の椅子に座らせてくれて、1年生に「椅子に座った感じはどうですか?」と聞かれると、「ちょっとかたい。」「ほいくえんよりたかい!」と答えていました。机の中やふで箱を見せてくれたり、実際にランドセルに教科書を入れて背負わせてくれると、「なんかおもた~い!」と照れくさそうでした。その後「自分の名前を書いてみましょう」と、紙と鉛筆が配られ、子ども達が名前を書くと「じょうず~!」と褒められたり、「文字の向きが反対だよ」「”や”は、こうやって書くよ!」と一人ひとり確認してくれました。卒園した子どもたちの成長した姿も見ることができ、5歳児も学校生活への期待や見通し、もうすぐ1年生になる喜びを実感することができた一日でした。

ひなまつり集会

3月3日、保育園ではひな祭り集会が行われました。ホールに入ると1,2歳児は7段のひな人形飾りに興味津々でした。全園児がホールに集合し、「おひなさまかるた」をして遊びました。2グループに分かれて1歳児から順番にかるたをめくりました。幼児クラスはじゃんけんをして、負けた人からかるたをめくり真剣勝負です。2枚同じイラストがでると4,5歳児は大喜びでした。その後は職員のお楽しみで、「おおきなかぶ」の劇を披露しました。職員がおじいさんやまごになって登場し、子ども達も一緒に「うんとこしょ!どっこいしょ!」と掛け声をかけていました。給食はひなまつりの行事メニューで、花型になったちらし寿司でした。1歳児のY君は、目の前に運ばれた給食をじ~と見つめて、「おはなかわいい!」と一言。みんなモリモリ食べていました。

ダンス楽しい!

2月14日の音楽会では4,5歳児が初めてダンスの発表をしました。5歳児は2月のレッスンが最後になるので、衣装を着用してダンスの先生に1年の成果を披露しました。4歳児も5歳児も初めは身体が硬く、足を伸ばすと「イテテテ💦」と言っていた子どもたちですが、ストレッチから初めて、少しずつ色々なステップを覚え、リズムに合わせてみんなで踊る楽しさを体験しました。3月から3歳児はダンスの練習が開始するので、今日はストレッチやスキップ、簡単なステップを一緒に体験しました。憧れのダンスに参加した3歳児はドキドキワクワクで、みんな一生懸命に手足を動かしていました。4月から本格的に開始するので、子ども達も音楽を通して表現する楽しさや、みんなでつくりあげる喜びを体験していくことで、心も豊かに育っていくのではなかと感じています。

鬼がきたよ~!!

今日は節分会の集会でした。全園児、自分で作った鬼のお面をかぶって参加しました。始めにお楽しみで「恵方巻」のパネルシアターを見ました。色々な鬼さんがそれぞれ好きな具材で恵方巻を作り、願い事をしながら恵方巻を食べるお話。みんなよく見ていました。太鼓の音がドンドコドンドコ鳴り響くと、一瞬し~んと静まり帰り、子ども達は辺りをキョロキョロ💦すると赤鬼と青鬼が登場し、子ども達は「キャ~!!」大歓声。新聞紙で作った豆を鬼に投げ、心の中の泣き虫鬼や、いばりんぼ鬼などやっつけました。その後「福の神」が登場し、「心の中の悪い鬼は逃げて行ったので、みんなも優しい心で春を迎えようね」と声をかけていました。給食は行事食で「鬼カレー」でした。2歳児は鬼カレーの顔を見て、かわいいのでなかなか崩せずカレー(顔部分)だけ残っていたり、角や目になっていた「いんげん」が苦手な子どもも、今日はパクリと食べててビックリ!おやつは子どもたちの大好きな「きなこドーナツ」です。みんなおいしそうに食べていました。

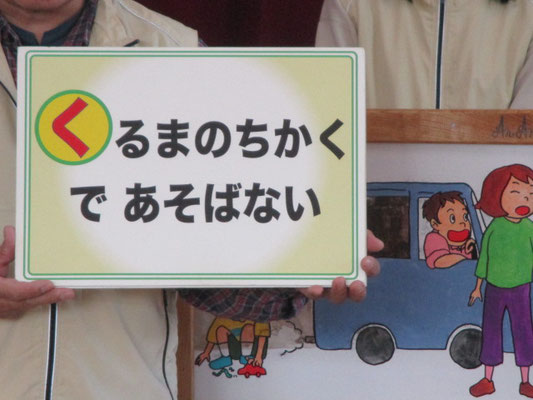

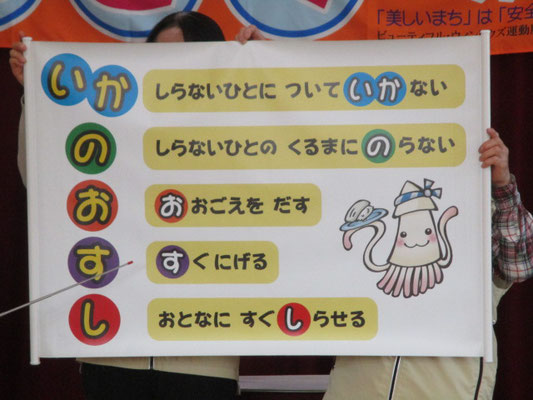

安心安全プロジェクト

本日幼児クラスの子どもたちは、「安心安全しってておとく」に参加しました。日頃から園外保育に出かけた時には必ず「公園の外に出ない」「知らない人、知ってる人にもついていかない」「トイレに行きたい時は先生に言う」等の約束をしてから遊んでいて、防犯や危険意識が身に付くように伝えているので、再確認する良い機会になりました。

始めに「誰でしょうゲーム」や「こぶた・たぬき・きつね・ねこ」のパネルシアターで物まねをして楽しんだ後、安心安全「しってておとく」の話を聞きました。しってておとくの「お」は、お店では大人のそばを離れない。「と」はトイレは一人で行かない」「く」は車の近くで遊ばない。この3つはとてもわかりやすく、子ども達もイメージしやすい内容だったので、真剣に聞いていました。最後に「いかのおすし」の確認をして終了。園内の避難訓練でも度々伝えているので、子ども達もよく覚えていました。特にこれから就学する子どもたちは、毎日保護者の送迎があるわけではないので、自分の身を守る方法を学んでおくことは、命を守ることにつながるので、とても大切ですね。

2歳児音楽会練習

2月の音楽会に向けて、2歳児が遊戯の練習をしていました。まだ数回しか練習していませんが、歌詞も覚えて楽しそうに体を動かしています。「じゃんぐるグルグル、じゃんぐるグルグル~🎵」のところは、みんな笑顔で手をグルグルと動かしノリノリです。遊戯一つをとっても、3歳までの子どもが自分の体を自由に動かすことは「筋トレ」をしていることと同じで、体を使うと五感を使うので、自分の世界を広げていきます。五感というと、「見て、聞いて、触って、嗅いで、味わう」等ですが、音楽を通して身体全体を自由に動かすことも色々な表現方法を学ぶための良い機会です。五感で感じた経験が多ければ多いほど3歳以降の知的活動も豊かになります。幼少期に色々な体験と体を使う遊びをたくさんしていきたいですね。

子ども新年会

今日は子ども新年会でした。全園児一緒にホールに集まり、みんな元気に新年を迎えられたことを感謝して一人ひとり名前を呼びました。殆どの1歳児が名前を呼ばれると「はい!」と返事をしていたので、成長を感じました。お楽しみのゲームは「すごろく」です。1歳児と4歳児、2歳児と3歳児、5歳児は一人でサイコロをふり、でた目の数だけへびを進めます。コマはグルグル回るので、そこに止まったら逆戻り・・・💦5や6が出るとみんな全身で大喜び。へびが1周すると1点が入り、幼児クラスは勝負を意識して大盛り上がりでした。結果は4対4の引き分けでした。給食は行事メニューで、保育室に戻る途中、調理場から美味しいにおいがただよってくると、「あっ!!きょうはからあげだ!!」「からあげだいすき!」と嬉しそうです。幼児クラスはシャッフルデーだったので、2クラスの子どもたちは好きな場所や友だちと給食を食べました。子ども同士の交流も深まり、「きょうはたのしいいちにちだったね」と会話が弾んでいました。

あけましておめでとうございます!

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

本日から3学期のスタートです。年末年始は久しぶりに長いお休みでしたが、子ども達は登園するなり、「お年玉5個もらった!」「おばあちゃんの家に行ったんだ!」「旅行で温泉に行ったよ」など、楽しかったお正月休みの様子を真っ先に話してくれました。休みの間、子ども達は色々な経験をした様子がよくわかり、元気な子ども達に会えてうれしかったです。早速クラスをのぞいてみると、1歳児クラスはCD体操中。久しぶりなので棒立ちでしたが、思い出した子どもは少しずつ体を動かしていました。2歳児クラスは季節の製作で、赤い紙の中に白い手形を押してだるまさんを作っていました。朝泣いて登園した子どもも楽しそうに製作に取り組んでいました。幼児クラスはそれぞれお正月遊びを楽しんでいました。アイマスクを付けて福笑いをしたり、コマ回し、5歳児男児はサイコロ作りに夢中です。今日は風が冷たく、久しぶりの登園だったので、どのクラスも保育室でのんびりと、好きな活動に取り組んで過ごしました。3学期もどんな成長を見せてくれるのか、とても楽しみです。

クリスマス特別メニュー

今日の給食はクリスマスをお祝いし、特別メニュー(行事食)でした。煮込みハンバーグに星を飾ったり、マカロニスープの人参が星になっていたり、子ども達は目を輝かせていました。「サラダのパプリカが苦手・・・」と話す子どもも、他の子どもにつられてパクリ!頑張って食べていました。1,2歳児クラスの様子を見にいくと、子どもたちは無言でムシャムシャ・・・。「ハンバーグどうですか~?」と聞くと、「おいし~い!!」と答えていました。幼児クラスは今日はシャッフルデーで、2クラスの子どもたちはどちらのクラスで食べても良いし、好きな友だちと食事をすることができました。いつもとは違う友だちと会話を楽しんだり、新たな関わりが見られておもしろいです。普段兄妹は別々のクラスですが、今日は同じテーブルで一緒に給食を食べ、笑顔がいっぱいでした。

1歳児朝の身支度

1歳児の朝の身支度の場面です。毎朝登園すると、リュックの前ポケットに入っている出席カードをだして、保育士にシールを貼る場所に印をつけてもらいます。好きな絵のシールを選ぶ子どももいれば、毎日同じシールを選んで貼り続ける子どももいて、シール貼りでもこだわりが見られます。その後、リュックの中に入っているタオルやエプロン、口拭き、連絡帳を自分で出し、それぞれ収納するカゴに入れていきます。この時期になると殆どの子どもが声掛けだけで支度をすることができるようになっています。また、今月から朝の牛乳もお盆にのせて自分の席まで運んでいます。牛乳の量は少なく入れているので1cmくらいですが、とても集中してこぼさずに運べるようになっています。席につくと飲む前に、「あーーー!あーーー!(もっと入れて!」と知らせてくれます。不安定な物を持って運ぶというのは、1歳児にとってとても難しいですが、真剣な表情でバランスを取りながら慎重に運ぶ姿に成長を感じました。まだ小さな1歳児ですが、一つ一つの積み重ねがちゃんと子どもの体の中で身についていることを感じました。